がん治療継続のための食事・栄養のアドバイス

PDF近年、がん患者さんや家族とのコミュニケーションの入り口として、

“食事や栄養”という患者さんの関心ごとについて、正しくアドバイスすることが求められています。

がん治療継続のために薬剤師がアドバイスする際のポイントについて、

淑徳大学 看護栄養学部 栄養学科長 教授の桑原節子先生に伺いました。

がん治療継続のための食事・栄養アドバイスにあたって

令和2年度診療報酬改定では“外来がん化学療法の質向上のための総合的な取組”として、

「(新)連携充実加算」、薬局薬剤師の算定「(新)特定薬剤管理指導加算2」が設けられました。

また、外来栄養食事指導料の評価の見直しもされており、

患者さん一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな栄養管理を継続的に実施することの重要性が認められています。

これらは地域でがん患者さんを支援する環境整備の第一歩になると期待されます。

管理栄養士との連携をしっかりと結び栄養相談ができることは望ましいと思いますが、

薬剤師との気軽な会話の中で栄養に関するミニ知識が得られれば、

コミュニケーションのきっかけにもなり、

患者さんの気持ちをアシストする効果につながるのではないでしょうか。

どんな気持ちでアシストすればいいの?

食への多様な価値観を認める

体調や、免疫力の維持、心の平穏は食事・栄養で左右されることが多いのですが、食事・栄養への考え、価値観は人それぞれです。がん治療の継続、再発防止を目的に考えれば、それに立ち向かう体を整えることが大切であり、ウイルスや細菌から受ける影響を最小限にとどめる必要があります。「しっかりと食事・栄養を学びましょう」と声がけをしたくなりますが、患者さんが負担を感じることも多いようです。「食への多様な価値観を認める」というと壮大な目標に思われますが、患者さんの価値観を否定せず、負担を感じない範囲で、ちょっとした工夫を促してみましょう。

たとえば朝食をとらない習慣のある患者さんの場合、完全な食事の形でなくても、水分補給、バナナとヨーグルト程度を取り入れることからでも生活リズムが整ってくるでしょう。

食事を整えることイコール食事制限ではない

不快感を軽減し、心地よく過ごすことが食事を整える目標になります。

漠然とした目標より、具体的な量や目安を目標にすることが安心と思われる患者さんには、少しずつその方に合った量を考えていきます。

一方、1日の摂取量や食材の組み合わせなどを細かく指示されることをストレスと感じる患者さんには、1点アドバイス(栄養素や食品など)から始めてみましょう。また、患者さんだけでなく家族全体の健康も考え合わせて調整していくようにしましょう。

一緒に考えて、悩む。そして少しのヒントが見える。

薬剤師の役割の一つに、適切な服薬指導で化学療法の効果を最大限に引き出し、副作用などを回避し、安全に治療を継続することがあると思います。

“食事や栄養”についての情報は患者さんとのコミュニケーションの入り口として、また治療中の体調管理の食事・栄養のアドバイスと考え、伝える内容は正しくなければなりません。しかし、栄養に関する学術的解説を求められる場面ではありませんから、「一緒に考えて、悩む」という姿勢で、患者さんとともに「少しのヒント」を見つけられたらそれがベストアシストではないでしょうか。

食事の組み合わせ

適正エネルギー(PFCバランス)※に考慮して、たんぱく質15%、脂質25%、炭水化物60%を摂取するためには以下が重要となってきます。

※適正エネルギー比率(PFCバランス):三大栄養素の「P(Protein:たんぱく質)」「F(Fat:脂質)」「C(Carbohydrate:炭水化物)」のそれぞれの摂取カロリーの比率を示したものです。

1.一汁三菜

和食の基本である「一汁三菜」は、主食、主菜、副菜・副副菜+汁物の組み合わせとなります。

・主食(炭水化物)

→年齢、性別、活動量によって増減しますが、食欲の有無や症状で米飯から、パンや麺に変えることもあります。

・主菜(たんぱく質、脂質)

→たんぱく源の肉や魚は1皿、または握りこぶし1つ程度が目安と表現されます。

・副菜、副副菜(ビタミン、ミネラル)

→お浸しやサラダを盛った小鉢1つが目安

・汁物(おもに野菜や海藻類など)

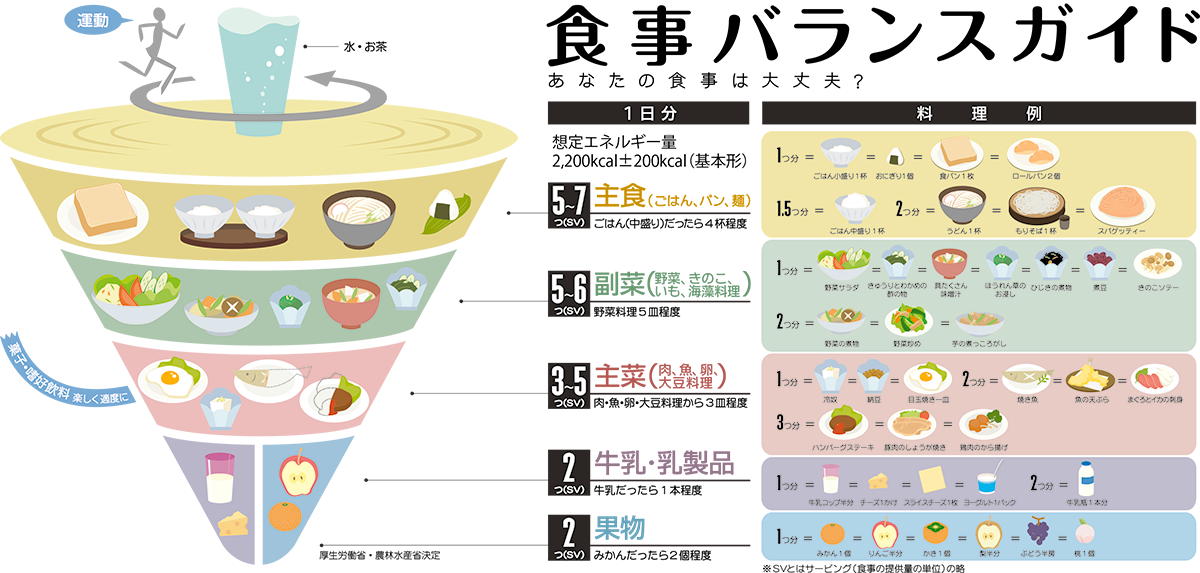

2.食事バランスガイドの活用

食事バランスガイドとは、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかを、わかりやすくコマのイラストを用いて表したものです。

1日に食べるとよい目安の多い順に上から「主食」「副菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」という5つの料理区分で示されています。

食事バランスガイドのコマのイラストでは、水・お茶などの水分も1日の食事の中で欠かせない体の主要な構成要素という意味から、コマの軸として、菓子や嗜好飲料は「楽しく適度に」というメッセージを添えてコマのヒモとして表現されています。

1日の食事のバランスを振り返るためのツールとしても、日常生活に取り入れて活用してみましょう。

味付け・温度

がんサバイバーの方がとくに気にされることに、食塩摂取量があります。味覚障害などにより「食べにくい」「まずい」などと感じる原因が薄味にあるのならば、一時的な症状の可能性が高いので、食塩摂取量を若干増やしても食べやすさを優先しましょう。

また、治療後で再発防止やほかの疾患のコントロールを目的とされている場合は、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」にある男性7.5g 未満、女性 6.5g未満が目標になります。

食事の温度も、口内炎がある場合には体温に近い温度が適温となりますが、食欲不振の人にとっては体温から離れた冷たい食事が適温となります。また、胃腸が過敏になり下痢などが心配されるときは、温かい食事が適温となります。

がん治療と副作用の影響、患者さんの状況を確認しながらアドバイスを進めていきましょう。

食事スタイルの多様性(食事の準備)

現代社会はあらゆる面で多様性が許容されています。家庭環境もさまざまで買い物、料理の担い手、調理技術なども異なります。一人ひとりの食事内容の聴き取り(アセスメント)から、がんサバイバーへの食事のアドバイスをするヒントも見つかるでしょう。

長期に食事内容が偏っている場合には、特定保健用食品や栄養機能性食品の活用も視野に入れておくとよいでしょう。

監修:淑徳大学 看護栄養学部 栄養学科長

教授 桑原 節子 先生

管理栄養士

女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業

2003年4月 国立がんセンター中央病院 栄養管理室長

2013年4月 淑徳大学 看護栄養学部 栄養学科 教授

2018年4月より現職

この記事は2018年11月現在の情報となります。