第2回

患者さんの理解が深まる!ツールを活用した服薬指導

PDF

がん薬物療法を受ける患者さんに対しては、これから受ける治療や副作用への対処方法の理解を深めてもらうための丁寧な説明、指導が求められます。患者さんへの情報提供を効果的かつ漏れなく行うためには、冊子や動画などのツールの活用もポイントです。口頭では伝えにくい情報も、視覚的に理解しやすくなり、服薬アドヒアランスの向上に役立ちます。

情報も患者さんに合わせて「処方」することを意識しましょう

外来でがん薬物療法を継続するためには、自宅で療養生活を送る患者さんが治療方法や副作用の現れ方、その対処法などを適切に理解してセルフケアを実践することがポイントになります。実際に静岡県立静岡がんセンター(以下、当センター)のがん相談支援センター(よろず相談)にはがん薬物療法に関する相談が多く寄せられており、服薬指導を担う薬剤師の役割が重要となっています。

●「処方別がん薬物療法説明書」の特徴と使い方

がん薬物療法には多くのレジメンがあり、薬の特徴、副作用の種類や発現時期などが異なります。そのため当センターでは、患者さんやご家族が知りたいこと、知っておかなければならない情報を的確に提供する“情報処方”の考えのもとに「処方別がん薬物療法説明書」(以下、説明書)を作成しています。この取り組みは2012年から始まっており、現在は31のがん種に対して約200種類の説明書があります(2025年8月現在)。この説明書は看護師を中心に、医師や薬剤師などの多職種で作成しているもので、1冊で患者指導を完結できるのが大きな特徴です。医療の専門用語を使っていないため、患者さんにも非常にわかりやすい説明書になっていると思います。当センターで治療を受ける患者さんだけでなく、広くがん薬物療法を受ける患者さんに利用していただけるよう、説明書はホームページで公開しています。

当センターでは、がんの治療方針が決まった段階で患者さんに説明書を渡し、主治医が治療法について説明しています。その後、薬剤師からは抗がん剤の服用方法や点滴などのスケジュール、副作用の発現時期、対処方法や工夫の仕方などを伝えます。看護師やソーシャルワーカーなどの他職種もこの説明書に沿って指導を行っているため、指導内容が職種間で重複する場合も相違が生じません。

説明書は患者さんからも「参考になった」と好評です。個々の患者さんに情報を“処方”することを意識して服薬指導にあたることは、安心してがん治療を受けていただくうえでも非常に重要なことだと感じています。保険薬局で薬剤師が冊子やリーフレットを活用して指導を行う際のポイントについても、後ほど解説します。

●患者さんが必要な情報にすぐにアクセスできる

薬剤師一人ひとりの経験知は異なります。しかし、患者さんへの指導は経験知に関係なく、誰が担当しても同じように必要な情報を的確に伝えて理解してもらうことが大切です。がん薬物療法は、指導内容が多く口頭のみでの説明では患者さんが覚えきれないということも考えられます。ツールを使うことで薬剤師の服薬指導の内容を補うことができるだけでなく、患者さんはいつでも振り返りができます。また、ツールが患者さんの手元にあることで、自宅で療養生活を送る患者さんが必要な情報にすぐにアクセスでき、電話でのフォローの際にも役立ちます。

ツールは選び方・使い方が重要です

服薬指導に活用できるツールには、冊子や動画、Web記事などさまざまなものがあります。これらを指導内容に合わせて選択することで、患者さんが理解しやすくなるでしょう。また、ツールの使い方にもポイントがあります。

●指導は患者さんの反応を見ながら行うことが大切

患者さんへの説明では、医学的な専門用語を避けてわかりやすい言葉で伝えることが大切です。ツールを選ぶときにも難しい専門用語が使われていないものを選びましょう。

ツールは使い方も重要です。薬剤師は抗がん剤の特徴、副作用の種類や発現時期など、限られた時間でも多くの情報を伝えたいという思いが強く、一度に話してしまうことがあります。薬剤師が説明をすることに意識を向けすぎていると、患者さんの理解は進みません。

指導時に意識しなければならないのは患者さんの反応です。患者さんの受け答えや表情を見ながら「ここまででわからなかったことはありますか?」など、患者さんの理解度を確認して進めていきましょう。また、がん治療中の患者さんは日によって体調や疲労度が異なります。患者さんの反応を見ながら指導を切り上げるタイミングを見極めることも大切です。がん患者さんの服薬指導を実践し続けていくなかで、“今日は疲れた顔をしているから指導の内容はこのくらいでとどめておこう”というさじ加減がわかってくるようになります。

●セルフケアの手技指導には動画も活用しましょう

外来通院でがん治療を受ける患者さんが増え、セルフケア指導の重要性が高まっています。正しい手技をわかりやすく伝え、理解を促すことができる動画は有効なツールといえるでしょう。たとえば、軟膏は口頭で説明しても適正量を正しく塗布することができない患者さんもいます。実薬を使っての指導ができないことも多いため、当センターでは軟膏の塗り方の動画を作成し、患者さんへの説明に活用しています。

保険薬局でツールを活用した指導を充実させるためには

保険薬局では、製薬企業から提供される冊子や保険薬局で独自に作成したリーフレットなどを使って服薬指導を行うことが多いと思います。当センターでも説明書を作成していないレジメンで治療を受ける患者さんに対しては、提供される冊子などを使うこともあります。

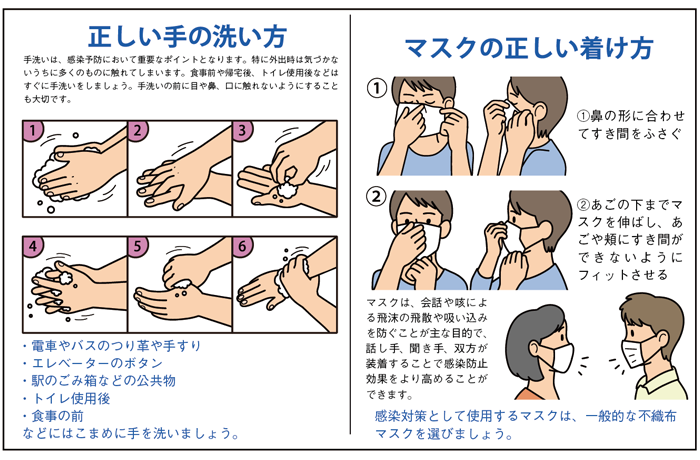

患者さんへの服薬指導に使う冊子は、イラストや写真などの視覚的な情報の多いものを選ぶのがおすすめです(図1)。口頭での説明で情報を補いながらポイントを正しく理解してもらうことを心がけましょう。

図1 服薬指導に活用しやすい冊子の例(イメージ)

①イラストが多く、文章は少なめ

②ポイントが大きくわかりやすいもの

●副作用は一覧でみられると理解しやすい

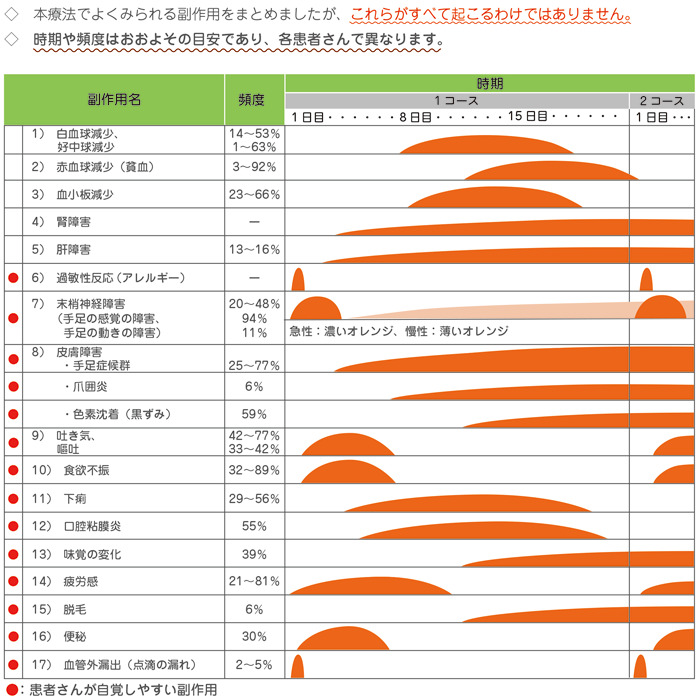

がん薬物療法を受ける患者さんにとって大きな不安となるのは副作用です。副作用の種類や発現時期はできるだけひと目でわかるツールを準備するとよいでしょう(図2)。当センターの説明書でもレジメンごとに副作用と発現時期を一覧でみられるようにしています。

図2 レジメン別の副作用発現時期一覧イメージ(例:XELOX療法)

【出典】静岡県立静岡がんセンター:処方別がん薬物療法説明書【患者さん向け】胃がんゼローダ+ エルプラット(XELOX) 療法 より転載

https://www.scchr.jp/cms/wp-content/uploads/2024/12/HP17-4-1-sto_Ver.5.1.pdf

(2025年10月14日閲覧)

レジメン別の副作用発現時期一覧は、がん情報サイトAssist 製品情報アシストに掲載されています

https://oncology-assist.jp/

副作用の発現時期がわかると、患者さんも予防に取り組みやすくなります。また、説明をする薬剤師にとっても発現頻度の高い副作用や注意すべき副作用がひと目で確認できるため、ポイントを絞って指導がしやすくなります。副作用の種類が多いことに不安を感じる患者さんに対しては口頭でフォローし、不安なくがん薬物療法が進められるように支援しましょう。

【副作用の不安を訴える患者さんに対するフォロー】

「これから受ける抗がん剤治療で出やすい副作用について説明します。この冊子にも副作用が現れやすい時期や症状を軽減するケアの方法も書かれていますので、お手元に置いて確認できるようにしてください」

(冊子をみながら)「こんなにたくさんあるのですか…。吐き気や食欲不振だけでも体力が持つか心配なのに…」

「そうですよね、不安ですよね。ただ、ここに書かれている副作用がすべて出るとは限りませんし、患者さんによって個人差もあります。副作用は予防やケアで軽減できますので、この冊子を使ってご説明します」

「個人差があるということは、この冊子の副作用がすべて出るかどうかはわからないのですね。少し安心しました。それでも不安はありますが…。できるだけ副作用を予防しながら治療を続けられるように勉強してみます」

「はい、一緒にがんばりましょう。説明の後はこちらの冊子をお持ち帰りいただき、ご自宅でもお読みいただければと思います。わからないことや不安なことがあればいつでもご相談ください」

副作用の情報は薬剤師が丁寧に説明をしなくてはなりません。しかし、情報提供を受けるなかで不安を感じる患者さんに対しては、より添う姿勢でコミュニケーションをとりながら不安を軽減するかかわりが求められます。

●信頼できる情報を選択してもらうために

がんに関する情報は玉石混交で、さまざまなメディア、媒体に触れるなかでエビデンスのない情報を信じてしまう患者さんもいます。服薬指導をする薬剤師は、本当に正しい情報を伝える責任があり、ツールはその助けとなるものです。また、コミュニケーションをとるなかで患者さんがどのような情報収集を行っているのか、その情報に誤りはないかを確認していくことも重要です。患者さんの持っている情報が誤っていると感じた場合には、注意喚起をするように心がけています。

エビデンスのない情報に患者さんが振り回されないようにするためには、医療従事者との信頼関係を築くことが大切です。患者さんとのコミュニケーションを取るなかで互いの距離が縮まることは、その第一歩です。入院中であれば毎日のように患者さんのもとを訪れ、外来治療に移行してからも毎受診時に根気強く話をすることで、指導にあたる専門職の話を信じてもらえるようになります。これは保険薬局での服薬指導においても変わりません。患者さんとのコミュニケーションを通じて信頼関係を築くことが、患者さんのがん治療継続支援につながります。

<文献>

| ・ | 宮田佳典・中信がん薬薬連携推進ワーキンググループ:保険薬局薬剤師のための もうビビらない!がん関連処方対応術.南山堂,2019. |

| ・ |

静岡県立静岡がんセンター:外用剤の正しい塗り方(動画)

https://www.scchr.jp/department/pharmacy/外用剤の正しい塗り方.html (2025年10月14日閲覧) |

静岡県立静岡がんセンター 薬剤部 副薬剤長

石川 寛 先生

2001年東京薬科大学薬学部薬学科卒業後、メディオ薬局に勤務。2004年、静岡県立総合病院に入職し、2008年から静岡県立静岡がんセンターでがん薬物療法に携わる。日本医療薬学会がん専門薬剤師。静岡県病院薬剤師会学術部がん専門薬剤師部門委員長ほか。

この記事は2025年9月現在の情報となります。