がん手術・放射線治療に伴う味覚障害

がん化学療法では56.3%、放射線治療で66.5%、化学放射線療法で76.0%と高い割合で味覚や嗜好の変化を含む味覚障害が起こることが報告されており※1 、がん治療や日常生活に与える影響は少なくありません。

●手術に伴う味覚障害

口腔、頸部、耳、咽喉頭、唾液腺の手術で味覚神経が障害されたり、唾液分泌量が減少したりすることなどによって、味覚障害の症状が現れることがあります。また、胃や十二指腸がんで手術を受けた患者さんのなかには、吸収障害による亜鉛や鉄などの微量元素やビタミン類の欠乏で味覚障害が起こることがあります。

●放射線治療による味覚障害

口腔がんや頭頸部がんなどの放射線治療では、唾液腺が照射野になるため、唾液量が減少することで味物質が味細胞に到達しづらくなります。また放射線によって味蕾が障害されたり、口腔粘膜に炎症が起きたりすることで味覚障害が起こります。細胞の障害の程度は照射線量によっても異なりますが、放射線治療による味覚障害は治療終了後 6 か月程度で徐々に回復していくことが多いといわれています。ただし、放射線照射によって唾液線が大きく障害された場合は唾液腺が回復せず、唾液分泌量が減少した状態が続くため、専門医のもとで継続的にフォローする必要があります。

抗がん剤の副作用による味覚障害

味細胞は新陳代謝が盛んで、10日程度で新しい細胞に入れ替わるといわれています。抗がん剤が原因で起こる薬剤性味覚障害は、細胞分裂が盛んな味細胞を抗がん剤が標的として攻撃してしまうために起こります(表1)。

表1 味覚障害を起こしやすい主な抗がん剤

| 分類 | 主な薬剤 |

|---|---|

| アルキル化薬 | ・シクロホスファミド水和物 |

| 微小管阻害薬 | ・パクリタキセル

・ドセタキセル水和物 ・ビンクリスチン ・ビンデシン ・ビンクリスチン硫酸塩 ・ビノレルビン |

| ホルモン薬 | ・エキセメスタン

・フルタミド ・ファドロゾール |

| 抗腫瘍性抗生物質 | ・ピラルビシン

・ミトキサントロン |

| 代謝拮抗薬 | ・フルオロウラシル

・UFT(テガフール・ウラシル) ・カペシタビン ・S-1(テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム) ・メトトレキサート |

| トポイソメラーゼ阻害薬 | ・イリノテカン塩酸塩水和物

・エトポシド |

| 白金製剤 | ・シスプラチン

・カルボプラチン ・オキサリプラチン |

| 分子標的治療薬 | ・イマチニブ |

| その他 | ・三酸化ヒ素 |

味細胞が障害されると味覚障害の症状が現れます。とくに抗がん剤の副作用による味覚障害では、味覚低下や味覚消失、異味症、自発性異常味覚が多いといわれています。

味覚障害の症状についてはこちら

●がん治療による味覚障害の出現時期

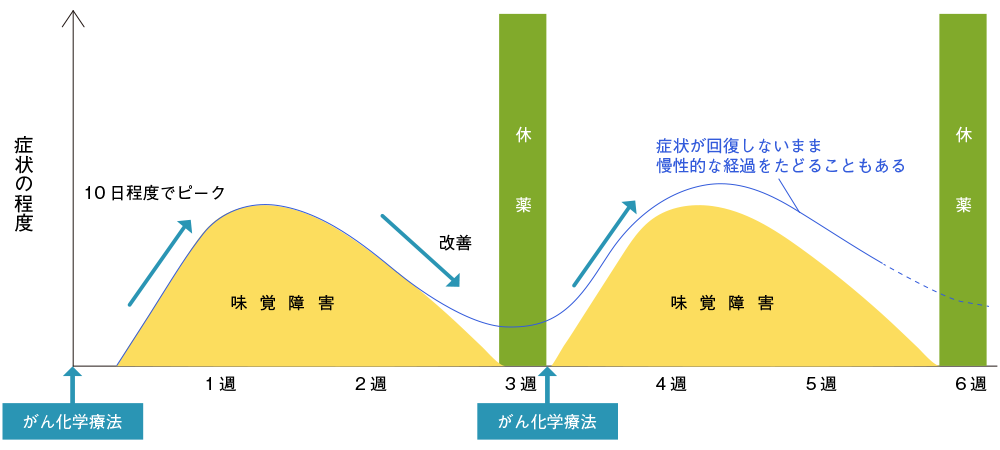

抗がん剤治療開始の早い時期(投与開始2~3日後)から味覚障害の症状が現れます(図1)。

図1 抗がん剤による味覚障害の出現時期(イメージ)

治療終了後3~4週間の次のクール開始までに味覚は回復することも多いですが、再び治療が始まると味覚障害の症状が現れます。がん治療中はこのサイクルを繰り返すことになるため、「味覚が元に戻らないまま次の抗がん剤治療が始まると治療が終わっても元に戻らないのではないか」「次のクールではもっと味覚障害がひどくなるのでは……」など、不安が強くなる患者さんもいます。また、実際に味覚ががん治療前の状態に戻らないまま慢性的な経過をたどる患者さんもいます。

薬剤をはじめとする治療が原因の味覚障害に対しては、通常、その治療を中断すれば味覚障害は改善していきます。しかし、がん治療のように中断ができない場合には、その苦痛を少しでも軽減できるように医療従事者のアプローチが重要であり、がん治療中でも食べる楽しみや生活の質(QOL)を維持できるような支援が求められます。

<文献>

| ※1 | Hovan AJ et al: A systematic review of dysgeusia induced by cancer therapies. Support Care Cancer, 18: 1081-1087, 2010. |

| ・ | 石川寛著・野村久祥編:がん薬物療法の「スキマ」な副作用~困った症状と正しく向き合う!~ 第3回味覚障害(味覚異常).月刊薬事,じほう.60(4):107-113,2018. |

| ・ | 栗橋健夫:栄養を科学するイラスト解説 味覚障害のメカニズムを探る! 唾液と咀嚼のはたらき.Nutrition Care,メディカ出版,14(8):16-22,2021. |

| ・ | 任智美:栄養を科学するイラスト解説 味覚障害のメカニズムを探る! 全身性疾患と味覚障害.Nutrition Care, メディカ出版.14(8):36-40,2021. |

| ・ |

任智美ほか:総説「教育講演 味覚の基礎と臨床」味覚障害の基礎と臨床.口腔・咽頭科,日本口腔・咽頭科学会,30(1)31-35,2017.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/stomatopharyngology/30/1/30_31/_pdf (2024年8月14 日閲覧) |

| ・ | 東加奈子・竹内裕紀:栄養を科学するイラスト解説 味覚障害のメカニズムを探る! 薬剤と味覚障害の関係.Nutrition Care,メディカ出版 14(8):41-45,2021. |

| ・ | 古賀亜希子・菊池由宣:がん患者さんの“食”を守るアセスメントとケア どんなときに起こる?シチュエーション別に学ぶ食の悩みアセスメント&ケア がん薬物療法による悪心・嘔吐、味覚障害(予測的悪心・嘔吐を含む).YORi-SOUがんナーシング,メディカ出版,12(6):17-20,2022. |

| ・ |

厚生労働省:重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬物性味覚障害

https://www.pmda.go.jp/files/000245252.pdf (2024年8月14日閲覧) |

| ・ |

藤山理恵・角忠輝:化学療法による味覚障害について.日本口腔診断学会雑誌,35(3)173-182,2022.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsodom/35/3/35_173/_pdf/-char/ja (2024年8月14日閲覧) |

| ・ |

根本純江・冨田寛:心因性味覚障害患者における心理的治療法の結果の検討.口腔・咽頭科,27(2):165−172,2004.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/stomatopharyngology/27/2/27_165/_pdf/-char/ja (2024年8月14日閲覧) |

兵庫医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

任 智美 先生

2002年兵庫医科大学卒業後、同大学耳鼻咽喉科、神戸百年記念病院耳鼻咽喉科勤務を経て、2009年ドイツ・ドレスデン嗅覚・味覚センターに留学。2011年兵庫医科大学学内講師、2014年同講師に就任。現在に至る。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会耳鼻咽喉科専門医、日本耳鼻咽喉科学会認定補聴器専門医。日本口腔・咽頭科学会理事、日本味と匂い学会、小児耳鼻咽喉科学会評議員、日本耳科学会会員、日本嚥下医学会会員、日本音声言語学会会員など。専門分野は味覚、幼児難聴、補聴器、漢方治療。

この記事は2024年8月現在の情報となります。