調理方法の工夫

味覚障害があるときには、だしのうま味、香辛料、ソース、ドレッシングなどを活用して異変を感じる食材や調味料は使わないようにしましょう(表1)。

表1 味覚障害があるときの食事例

・少し冷ましてから食べる:炊き込みごはんなど

・喉ごしの良いもの:卵豆腐、そうめん、スープ、うどん、あんかけなど

・うま味をきかせる:だし茶漬け、だし巻き卵、卵豆腐、茶碗蒸しなど

・酸味を加える:寿司、酢の物、ケチャップ、マヨネーズ、甘酢など

・濃い味:コンビニエンスストアなどの惣菜、カップ麺など

・ソースなどで好みの味に調整しやすいもの:蒸し野菜など

●味が濃いと感じるときの工夫

味覚は、2つ以上の異なる味を組み合わせることで一方あるいは両方の味が弱く感じられることがあります。これをマスキング効果といいます(表2)。味が濃いと感じるときは、料理自体の味を薄めるだけでなく、マスキング効果を使うのも有用です。

表2 マスキングの効果例

・苦味(コーヒー)+甘味(砂糖)

・苦味(アルコール)+酸味(果物の果汁)=レモンサワー、カクテルなど

・酸味(レモンなどの果汁)+甘味(砂糖)=レモネード

・酸味(酢)+塩(塩味)+甘味(砂糖)=すし酢

・塩味(味噌)+うま味(だし)=味噌汁

調味料や食材の組み合わせを工夫しながら自分が普段食べている味に近づけていくことで、食事に対する満足感が高まり、食事回数、食事量が減りにくくなります。

●味を感じない、薄く感じる場合

味を感じにくくなると、食事をしていることが実感しにくく、苦痛を感じてしまいます。患者さんが食事をしていることを実感できるような味(甘味、酸味、塩味など)を強めに調整します。塩や砂糖を多く使うことを不安に感じる患者さんもいますが、がん治療期間中は、主治医に確認したうえでできるだけ食事をとることを優先します。塩分制限が必要になる場合は、だしを活用したり、主となるおかずのみしっかり味をつけて副菜の塩分を控えたりするなども一案です。家族が同じ食事をとるときは最後の味つけを分けて行うなどの工夫をしましょう。

●普段と違う味(異味)がある場合

塩味やしょうゆ味などを苦いと感じたり、金属味がしたりすることがあります。とくに塩味は苦味を感じやすいため、だしのうま味を利用する、香りのあるごまやゆず、酸味(酢など)などを使うことで苦味がマスキングされます。

●食感が不快だと感じる場合

味覚障害によって、粒状のものが砂を噛むように感じるなど、食べているものに違和感を覚えることがあります。味覚障害がある間は食感が不快な食材は控えて、とろみをつけたり、豆腐や卵料理などの喉越しのよい食材などを勧めます。

分割食で食事量を確保

がん治療期間中は、栄養をバランスよくしっかりとることが大切です。しかし、味覚障害によって食べることがつらいと感じているときに無理をして食べようとすると、それがストレスになることがあります。無理に1日3食を規則正しくとろうとせず、まずは食べられそうなときに食べられそうなものを食べられる分だけ食べるように伝えましょう。たとえば、小さめのおにぎりをラップフィルムで巻いて冷蔵庫に入れておき、食べられそうなときに1つずつ食べるといった患者さんの負担が少ない方法で食事量を確保します。

亜鉛を補充する工夫

亜鉛は味細胞のターンオーバーを調整する重要な役割を担っており、亜鉛欠乏は味覚障害の原因のひとつとなっています。

食事でも亜鉛が豊富な食材を使うことが望ましいといえますが、重要なのは、1日の食事でエネルギー量を確保することです。

亜鉛が豊富な食材がおいしく食べられるのであれば問題ありませんが、味が感じられない食材や不快に感じる味は人によって異なるため、「食事でしっかり亜鉛をとらないと」と考えすぎることも心理的な負担になることがあります。亜鉛をとることを意識しすぎず、患者さんが食べられるものを選ぶように勧めます。

食事からの亜鉛不足に対しては、医師と相談のうえ亜鉛のサプリメントでとることで補うことができます。バランスよくミネラル成分を摂取するためには、亜鉛や鉄を含むマルチミネラルのサプリメントを勧めます。

<文献>

| ・ | 石川寛著・野村久祥編:がん薬物療法の「スキマ」な副作用~困った症状と正しく向き合う!~ 第3回味覚障害(味覚異常).月刊薬事,じほう.60(4):107-113,2018. |

| ・ |

任智美ほか:総説「教育講演 味覚の基礎と臨床」味覚障害の基礎と臨床.口腔・咽頭科,日本口腔・咽頭科学会,30(1)31-35,2017.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/stomatopharyngology/30/1/30_31/_pdf (2024年8月14 日閲覧) |

| ・ | 東加奈子・竹内裕紀:栄養を科学するイラスト解説 味覚障害のメカニズムを探る! 薬剤と味覚障害の関係.Nutrition Care,メディカ出版 14(8):41-45,2021. |

| ・ | 古賀亜希子・菊池由宣:がん患者さんの“食”を守るアセスメントとケア どんなときに起こる?シチュエーション別に学ぶ食の悩みアセスメント&ケア がん薬物療法による悪心・嘔吐、味覚障害(予測的悪心・嘔吐を含む).YORi-SOUがんナーシング,メディカ出版,12(6):17-20,2022. |

| ・ |

小林由佳ほか:特集:がん患者に対する栄養療法と周辺の問題 がん化学療法に伴う摂食障害(悪心嘔吐、味覚異常など)の対策.静脈経腸栄養,日本栄養治療学会,28(2):39-46,2013.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjspen/28/2/28_627/_pdf (2024年8月14日閲覧) |

| ・ |

藤山理恵・角忠輝:化学療法による味覚障害について.日本口腔診断学会雑誌,35(3)173-182,2022.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsodom/35/3/35_173/_pdf/-char/ja (2024年8月14日閲覧) |

| ・ | 藤井航、竹腰加奈子:味覚の変化のために食事が進まないと言われたらどうするか?.緩和ケア,青海社.27(1):30-34,2017. |

| ・ | 浦上理絵、武田佳奈子、小島夕美、宮澤靖:栄養を科学するイラスト解説 味覚障害のメカニズムを探る!味覚障害を訴える患者への食事の工夫.Nutrition Care,メディカ出版,14(8):46-50,2021. |

| ・ | 山森淳一、柏﨑晴彦:特集 口からはじめる薬学的管理 薬剤師が実践する口腔ケアのABC.調剤と情報,じほう.28(2):40-45.2024. |

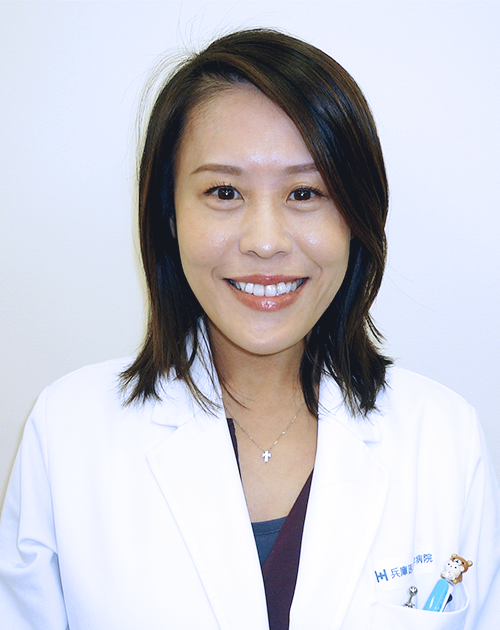

兵庫医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

任 智美 先生

2002年兵庫医科大学卒業後、同大学耳鼻咽喉科、神戸百年記念病院耳鼻咽喉科勤務を経て、2009年ドイツ・ドレスデン嗅覚・味覚センターに留学。2011年兵庫医科大学学内講師、2014年同講師に就任。現在に至る。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会耳鼻咽喉科専門医、日本耳鼻咽喉科学会認定補聴器専門医。日本口腔・咽頭科学会理事、日本味と匂い学会、小児耳鼻咽喉科学会評議員、日本耳科学会会員、日本嚥下医学会会員、日本音声言語学会会員など。専門分野は味覚、幼児難聴、補聴器、漢方治療。

この記事は2024年8月現在の情報となります。